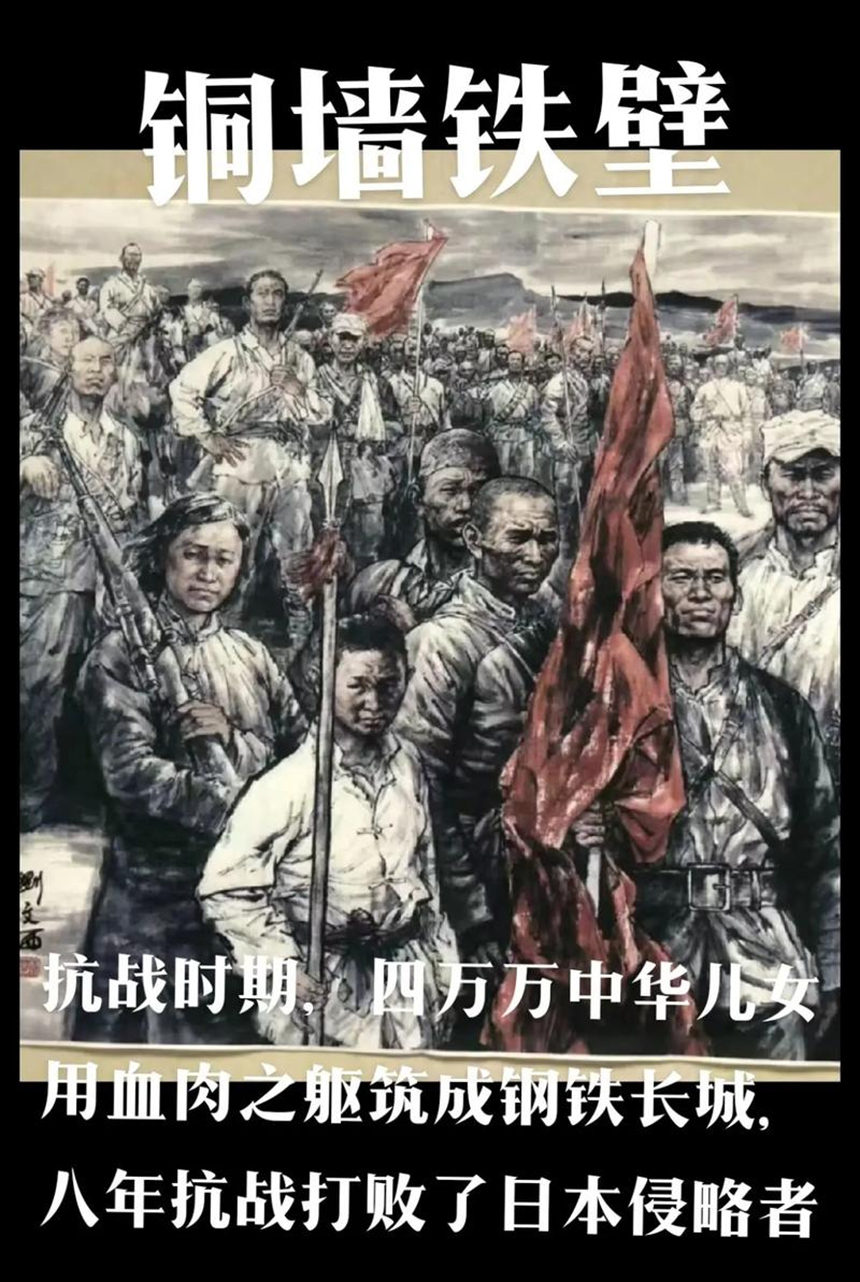

真正的铜墙铁壁一一抗战胜利80周年纪念所想到的

80多年前,华北平原上的一个庄户人家写下这样一副对联,“万众一心保障国家独立,百折不挠争取民族解放”,横批是“抗战到底”。这是中华儿女同日本侵略者血战到底的怒吼,也是中华民族抗战必胜的誓言。

这副对联既反映了全国老百姓的觉醒,也说明我们党动员人民的工作取得了显著成效。 经过十几年的浴血奋战,中国人民终于战胜日本侵略者,取得了抗日战争的完全胜利。抗日战争的历史证明:“兵民是胜利之本”,中国共产党及其领导下的人民武装力量,是全民族利益的最坚定的维护者,是团结抗战的中流砥柱,是取得抗战胜利的决定性力量。同时,也证实了“这就是真正的人民战争。只有这种人民战争,才能战胜民族敌人”这一伟大预言。

20世纪60年代,一位开国元帅在谈起我们党的人民战争思想时,曾感触颇深地说道:“在历史上的任何一次革命战争中,革命人民在武器装备方面,开始的时候总是落后于敌人的。但是只要人民群众真正发动起来,就可以战胜强大的敌人。过去如此,现在如此,将来仍然如此。数以万万计的武装起来的人民群众,是真正的铜墙铁壁,真正的天罗地网。任何敢于侵犯我们的敌人,都将在我‘全民皆兵’的汪洋大海中,遭到灭顶之灾。”

人民是历史的创造者,这是马克思主义唯物史观的基本观点。我们的领袖曾用生动的语言表述过这种观点:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。”

80年过去,回望艰苦卓绝的抗日战争,一些道理愈发显深刻深邃,不免让人思绪万千。

八年全民抗战,不能不提日本鬼子对冀中抗日根据地发动的大扫荡。

那么就从这件事说起。

又入5月,百花渐次怒放,神州大地一派温馨祥和。1942年5月的冀中平原恐怕也是春意盎然,该开的鲜花也都盛开了吧。

但在那年的那个月,冀中却并没有今天这般春和景明,反而弥漫的是一片血雨腥风。

1942年5月,侵华日军在冈村宁次指挥下,调集5万兵力对冀中抗日根据地发动大扫荡,采用多路密集战术,摧毁冀中根据地。

那年那月,冀中平原虽迎来春日,却深陷战火之中。日军发动的大扫荡,以其周密部署和残忍手段,彻底打破了这片抗日根据地的平静。作为八路军在华北的核心军事力量,冀中军区因疏于防范、警惕性不足,在这场战役中蒙受了惨重损失。

日军对冀中根据地发动的扫荡行动,其性质远超一般军事范畴,实质上是对当地民心、文化以及经济资源的系统性破坏。在这次军事行动中,日军不仅投入重兵,还运用了"搜索剔除"和"匪民分离"等政治策略,旨在彻底摧毁冀中军区的群众基础与抗战决心。他们采取了极端手段,包括焚毁村落、破坏耕地、抢夺粮食物资,甚至动用了化学武器,对抗日军民和无辜百姓实施了极其残酷的屠杀行为。

在日军发动的那次大扫荡中,冀中抗日根据地遭受了残酷的烧光、杀光、抢光“三光政策”摧残。为掩护八路军主力突围和保护抗日力量,冀中群众付出了巨大牺牲。今年已是抗日战争胜利80年了,我们在纪念胜利的时候,尤其不能忘记那些舍身护八路的朴素百姓。

且列举几个典型事例,以为缅怀。

深南县王家铺村惨案——群众以死掩护八路军。1942年6月,日军包围深南县(今深州市)王家铺村,逼迫村民交出隐藏的八路军战士和干部。村民誓死不说,日军便挨家挨户搜查,将男女老幼驱赶到村外空地,用刺刀和机枪威胁。最终,日军杀害128名村民,但无一人泄露八路军的行踪。

定县北疃村“毒气惨案”——群众用生命保护地道。1942年5月27日,日军包围定县(今定州市)北疃村,发现村民利用地道掩护八路军和地方武装。日军向地道内投放毒气弹,导致 800多名村民和部分八路军战士窒息死亡。许多村民临死前仍奋力堵住地道入口,防止日军发现其他隐蔽的抗日力量。

安平县羽林村“人墙挡敌”——妇女儿童掩护伤员转移。在日军扫荡期间,安平县羽林村的妇女和儿童组成“人墙”,故意暴露自己吸引日军火力,让八路军伤员和干部从另一条路突围。日军开枪扫射,造成数十名村民死伤,但成功拖延了时间,使八路军得以脱险。

饶阳县五公村“宁死不屈”——村民集体殉难。1942年夏,日军在饶阳县五公村搜捕抗日干部,将全村人集中审问。面对酷刑,村民无一人指认隐藏在群众中的八路。日军恼羞成怒,当场杀害40余人,并烧毁房屋,但图谋最终未能得逞。

深泽县宋家庄战斗——村民冒死送情报。1942年6月9日,八路军在深泽县宋家庄与日军激战。战斗前,当地村民不顾危险,穿越日军封锁线传递情报,使八路军得以设伏,毙伤日伪军 800余人。但战斗后,日军报复性屠杀附近村庄,导致数百名群众遇难。

鲜活事例举不胜举,无不感天动地。

深北抗日模范村木家左村,1942年被日寇杀害村民40多人,烧房740间。在扫荡最险恶的环境中,全村群众不畏强暴,置个人安危于度外,先后掩护冀中行署、地委“新世纪”报社及县区干部转移200多名。1942年秋,唐奉村李町老大娘,在敌人搜查时,坚定沉着,坚持说县妇救会干部是自己的儿媳妇,瞒过了敌人。冯营村妇救会干部尹玉文,多次掩护县干部蔡毅、丁冠英、王稚子、李建新等同志。深北东牛村堡垒户石哲芸,在一次敌人“清剿”、“剔抉”十分危急的情况下,镇定自若地认县长李芸华为自己的丈夫,使李芸华安全脱险。八区张家庄李敬老人,在“五一大扫荡”最紧张的残酷环境中,掩护吕正操,刘亚球的爱人达两个月之久。深县白宋庄村郭大娘多次掩护县干部杨煜、朱康、李殿隆、吕仲敏等。

……

这些都该载入史册啊!

电影《小兵张嘎》的原型、抗战时还是小八路的著名作家徐光耀,当年担任冀中军区警备旅锄奸科干事,抗战胜利后,走上了文学创作道路。抗战中的那些经历,成为他创作的主要来源。他以所经历的故事写成了一部小说,后来被拍成了经典电影,全中国家喻户晓,成为无数人儿时的记忆。他以朴实的笔触记述了惊心动魄的历险往事和冀中群众对自己的保护。

在转移中,他写道:

“这30多人,按村干部的安排高度分散,差不多一人藏一家,中间互不联络,谁也不知道谁住哪里。这好像是他们安置往来干部早已形成的习惯。

分给小八路的一家,是靠村西北角的大地主。户主叫宋葆真,40来岁,生得匀称白净,有文化,显得机灵精干。他有内外两大套院子:内院是住宅,房高墙厚,一律青砖砌成,肯定是村中一流的富户。

当时小八路当兵、入党已五年,又是锄奸干部,阶级警惕性是很高的。被分到这么个大地主家来,心中颇为疑虑,生怕一旦情况危急,会落个四面悬空。然而,既是村中党支部的安排,且与两个长工住在草棚,有阶级弟兄在侧,也就不好挑三拣四,另提要求了。”

但在紧急时刻,在鬼子的眼皮子底下,他这样写道:

“正在院里满处支应的房东,见此情景,赶着叫小八路一声:‘老二!‘就殷勤地端个大盆出来,倒上水,和小八路一齐洗山药。洗完,把山药码进大锅,又招呼小八路同他去草厦子里抱柴。草厦子里有一大堆高粱莛,他掐起一抱,试一试,就劈一半给小八路抱着,小步儿回到灶前来——其实,这一掐高粱莛不够一个人抱的,他定要俩人分抱,纯是给小八路这个生人生手找活儿干,免得鬼子看出破绽来。”

在被敌人和几个小孩子一起拉出来后那万分危急一刻,他写道,“眼下,只剩下两个孩子了,那个小老乡看到了被释前景,急切地叙说他家的钱有多少,藏在什么地方,是如何如何由他爹妈挣来的。可是,这对小八路却是个绝大的威胁,一则,小八路无法声称有钱;二则,小八路口音不对,也不敢开口。干愣干愣地在那儿戳着,又显眼得可疑,简直就是手足无措。其实,那孩子何必苦苦哀求,他只消把眼珠儿斜斜一转,给伪军递个眼色,暗示他旁边这人就是八路,立即就解脱了,安全了。然而,这却是不可能的。他们意识绝对明确:哪怕把他们皮开肉绽地打死,他们也不会出卖身边的八路军的!在他们面前,小八路当时就会感到:杀不绝老百姓,就杀不绝八路军。”

是的,杀不绝老百姓,就杀不绝八路军!

他接着写道:“以后,主人公在宁晋县大队,开始了另一轮史无前例、缠磨而持久的‘隐蔽斗争’。这是那次大扫荡的直接延续。‘清剿’反’清剿’,‘剔抉’再’剔抉’,藏身老百姓家中,钻入敌后之敌后,把白天和黑夜翻转使用,从强敌鼻子底下擦来蹭去,虎扑鹰拿,磨牙吮血,奋争了一千多个日日夜夜,最终迎来了艰难万分的胜利。”

74年过去,又是五月,鸟在高飞,花在盛开,江山壮丽,人民豪迈,没有了外敌入侵,中华复兴指日可待,但回顾那一段艰难岁月,却蓦地想起那则有名“之问”来。

发问的这位老一辈的革命家,虽曾领兵征战,却在他的回忆录中鲜少提及个人的荣耀时刻。相反,他记述了一件令他深感痛心的事:1991年,退休后的他重返陕甘宁边区陇东某县,一个他曾浴血奋战过的地方。然而,晚饭后招待所外的喧嚣却让他震惊——一群老百姓聚集在此,诉说着对县乡干部的不满。

面对这一幕,他并未责备或批评,而是召集省地县的干部进行了一次谈话。在谈话中,他讲述了一件往事,并提出了一个深刻的问题。

50余年前,他任副旅长的129师385旅曾驻扎在某地。当时,一个战士因严重损害了当地群众利益而违反了军纪,旅部决定依法处置。然而,当老百姓得知此事后,他们纷纷前来为这个战士求情,场面颇为感人。作为领导,他深知军纪的严肃性,但他也理解群众的情感。在反复解释八路军的军纪后,他最终被群众的真情所打动,流着泪答应了他们的请求。故事讲完后,这位老将军激动地提出了一个发人深省的问题:“现在,我要问问在座的各位,如果你们犯了错,老百姓还会像当年那样为你们求情吗?”这个问题震撼了全场,一时间大家无言以对。

老百姓还会不会替你们求情?这一问,振聋发聩,使在场的干部深受震撼。它折射着共产党人的初心,也拷问着共产党人的使命与担当。

在我们的社会中,有些问题如雷贯耳,令人深思,有的问题则迫在眉睫,必须面对。

鲜为人知的将军之问,同样发人深省,更提醒我们不能回避。

“若无人民岂能活?”这是另一位开国元帅的诗句,是一个问句。但在共产党人的内心深处,却从来没有丝毫疑问。因为,无论过去,还是现在,抑或将来,答案只有一个:江山就是人民,人民就是江山。原因也只有一个:不是水离不开鱼,而是鱼离不开水。

在革命、建设、改革的历史进程中,我们党紧紧依靠人民,才由小到大、由弱到强,从最初一个50多人的党发展为具有重大全球影响力的世界第一大执政党。大革命失败后,30多万牺牲的革命者中大部分是跟随我们党闹革命的人民群众;红军时期,人民群众就是党和人民军队的铜墙铁壁;抗日战争时期,我们党广泛发动群众,使日本侵略者陷入了人民战争的汪洋大海;辽沈战役胜利是东北人民全力支援拼出来的,淮海战役胜利是老百姓用小车推出来的,渡江战役胜利是老百姓用小船划出来的;社会主义革命和建设的成就是人民群众干出来的;改革开放的历史伟剧是亿万人民群众主演的;新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的。正如习近平总书记所深刻指出的:“波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的!博大精深的中华文明是中国人民创造的!历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的!中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的!”

历史和现实雄辩证明,人民,只有人民,才是创造世界历史的动力;人民是我们党打江山、守江山的目的所在、胜利之本,只要我们始终为了人民、依靠人民,就一定能够不断创造令人刮目相看的人间奇迹。

“我将无我,不负人民。”2019年3月22日,面对外国政要提问,习近平总书记脱口而出的这句话,情真意切,直抵人心。

令人感奋的是,习总书记这一铿锵誓言,正在变成广大共产党人的自觉行为;而十四亿中国人民,在伟大的中国共产党领导下,必将开创中华民族更加辉煌灿烂的美好明天。

“我们共产党人好比种子,人民好比土地”,正因为同“人民结合起来”,才“生根、开花”而这,正是我们回答将军之问的标准答案。

又是“五一”。这工人阶级用鲜血和抗争换来的节日,其起源与演变深刻反映了全球劳动者对公平与尊严的追求,标志着劳动者通过团结斗争争取权益的胜利,体现了“人类文明民主的历史性进步”。代表最广大人民利益的中国共产党,高度重视这一节日,通过如假期制度等政策调整和劳模表彰等活动形式赋予其新时代内涵,使之成为弘扬劳动精神的重要载体,持续推动社会对劳动价值的认同,劳动光荣成为全社会共同的价值追求。人民群众在和平的阳光下快乐工作、幸福生活,再不用担心兵荒马乱,再不用担心战乱频仍,中国人民正以一枝独秀的丰姿,走在民族复兴的康庄大道上。

“人民对美好生活的向往”这一“我们的奋斗目标”,既是党的承诺,更是全体中国人民所感同身受的真实体验。

中国明天一定会更加美好,这不是天注定,必须要靠劳动全创造!

“中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己的辉煌的光焰普照大地”。

胜利属于伟大的中国人民!

而这正是历史给世界的诠释。

作者 陈国敬,1964年生于河南汝州,解放军南京政治学院法学硕士。1982年11月入伍到中国核试验基地,历任文书、干事、基地政治部秘书、警卫防化团宣传保卫组织股长等职。至1997年调入洛阳中国人民解放军总装备部第33试验训练基地;退役前任基地党委委员、63898部队党委书记、政治委员,上校军衔。曾在军旅30年,2013年12月起,任河南省济源示范区公安局党委委员、副局长。喜诗书歌赋,习作散见于《新疆日报》《解放军报》解放军红叶诗社《红叶》诗辑等报刊、网络,有系列强军战歌及《公安技侦之歌》传唱,书法作品多次在军队和公安系统获奖。