父亲叫俺莫忘本

今年的9月3日,我们国家将隆重举办伟大的抗日战争胜利80周年暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动,大力弘扬伟大抗战精神。作为他的子女,我们此时此刻更加怀念起在抗日战争时期参加八路军、英勇无畏的父亲。

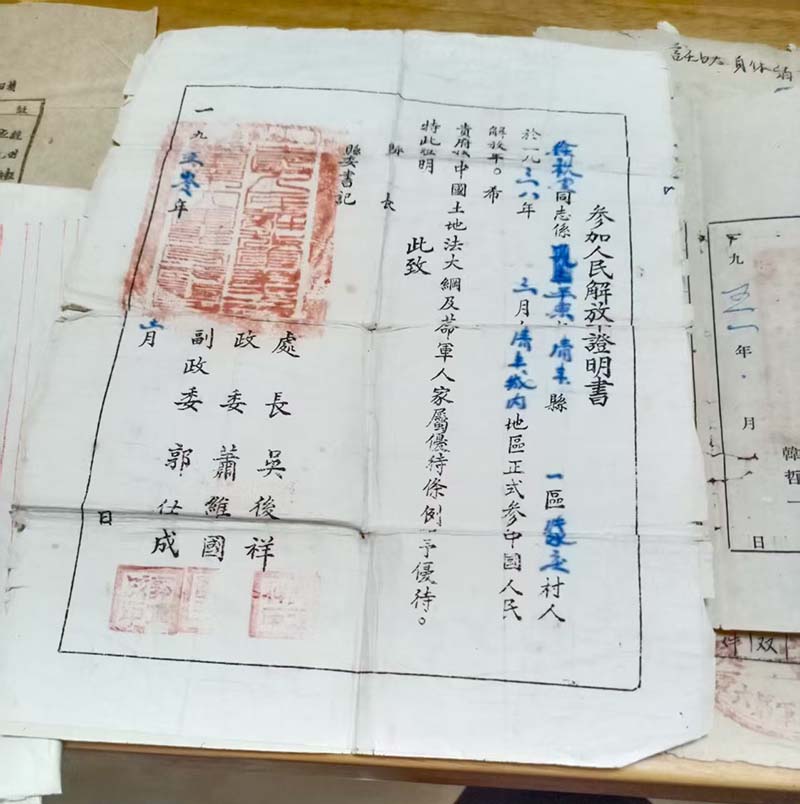

在人们通常的印象里,13岁应该还是一个天真烂漫的孩童。然而,我们的父亲却在13岁那年光荣参军,成为了一名八路军战士。从1938年3月到1950年父亲转业,他在军营整整度过了13年,一直从事医务工作,历经抗日战争和解放战争。父亲13岁参加八路军,据平原省政府开具、由省政府主席晁哲甫签署的《干部保健证书》等多份资料证明,他是濮阳市和清丰县已知年龄最小的抗日战争时期的老兵之一。小时候,父亲经常给我们讲述旧社会家里如何受穷,以及他在部队里打日本鬼子、救伤员的故事。他常说的一句话就是:“你们要记住爷爷父母辈这些历史,千万不能忘了本!”

父亲1924年8月出生在清丰县城关镇张庄村一户徐姓家庭。家里姊妹2男4女共6人,父亲在男性中排行老二,名叫徐秋堂(又名徐明甫)。祖父在一户洪姓地主家里当长工,全家靠祖父的微薄收入勉强糊口。然而,1937年祖父罹患伤寒病不治身亡,全家顿时陷入无依无靠、难以为继的困境。此时,又恰逢卢沟桥“七七事变”爆发,日本悍然发动侵华战争,在父亲幼小的心灵里激起了强烈的愤恨。他当时就一心想着打日本,不当亡国奴。听说河北大名县有八路军在招兵,他寻思着告诉家里肯定不会同意,于是瞒着祖母和全家人,只身出走。一边讨饭,一边打听,徒步一百多里,辗转至大名县找到八路军办事处,报名参军。可因年幼矮小,还没有方桌高,负责报名的同志就是不收。但最终拗不过他软缠硬磨,总算如愿以偿,成为当时招收的年龄最小的八路军战士。入伍后,父亲被分配到八路军129师386旅771团,后被编为新四旅,从连队卫生员干起,历任护士、护士班长、护士排长。1943年调往陕北,编入野战军第六军,就职于野战医院。1946年6月在陕北甘泉第六军医院加入中国共产党。同年,在第六军军医训练班进修并实习,毕业后转为正式军医,还配发了一支枪和二三发子弹。此后,他多次参加前线大大小小的战斗,冒着枪林弹雨救治受伤战士。有一次,他在抢救伤员时自己也中弹负伤,但他轻伤不下火线,忍痛坚持到战斗结束。

父亲1978年7月因在部队负伤加之积劳成疾,年仅54岁便遗憾离世。据父亲生前口述,当年在延安住过窑洞,纺过棉,开过荒,吃的是延安的小米,还领着八路军战士每月5毛钱的津贴。由于他是军医身份,还近距离见过伟大领袖毛主席和徐向前等中央首长。他见证过人民军队纪律严明,对违反群众利益的极少数害群之马,给予严惩甚至处决。在调动去延安前,有一次部分后勤医院等随行殿后部队人员,换上老乡服装一起掩护近50名群众转移,行动稍有迟缓,不幸被日军包抄关押7天,期间不给吃不给水,扬言要押送他们到日本当劳工,群众饿死大半却无人出卖八路军。最后只有父亲和另一群众两人得以逃生。父亲懂得医学知识,在附近一户对子弟兵像亲人似的老乡家里休养,头几天只喝稀米汤恢,总算捡回一条命又回归部队。后来听说另一个逃出来的群众饿极了猛吃猛喝命丧黄泉。可惜那时父亲也昏迷不醒,是被好心的群众抬回家里的,不然他说会告诉他这些知识保住性命。

大难不死的父亲回部队以后,更加积极精进医学,为部队干部战士和地方群众提供热心服务,广受好评,入党提干,还获得西北军政委员会颁发的“解放西北纪念章”“八一华北解放纪念章”。

新中国成立后,1950年父亲所在的部队西进新疆时,他因身体在打仗时负伤和患有较重疾病,经常头痛、吐血,干部健康登记证为丙级,遂转业到地方工作。先在新乡市荣康医院上班,不久,组织照顾他又调到清丰县城关镇老家。

父亲个头高大,眼睛有神,有两道又黑又浓的眉毛,一副不怒而威的相貌。可他为人从不张扬,严于律己,有一副医者仁心。他的医道虽然不是祖传,但天资聪慧、刻苦钻研,自学中医,尤擅长把脉,渐成一方名医。上世纪五六十年代,青霉素作为特效药极为短缺,只有医生有少量的指标,他几乎没有给自家人用过,都是给急需的病人,从未拿紧缺药换取不正当私利。父亲在国家政策允许的情况下,还自己开过私人诊所,为病患着想,急病人所急,很多时候都是先看病后付款,赊账记账是常有的事。到年底叫两个最大的男孩拿上一沓子欠条,挨家去收款结账。有百分之八十的病人家里确有各种各样的困难,父母一合计直接就豁免销账了。曾经有一个小青年入伍当兵心切,可头发稀顶体检过不了关,父亲翻阅古籍药典研发药物内服外治,很快这青年就长出了浓密的黑发,小伙当兵的愿望得以实现。考虑到这小伙有当兵为国的心愿,作为抗战老兵身同感受,只收他的本钱,一分钱没加,就是为了多给国家输送一个兵源。因此,当地方圆百里都传说:“清丰城关有个姓徐的军医,医术精湛心眼好,有钱没钱先看病再收钱,没钱也看病。是咱老百姓自家的贴心大夫。”

我们子女目睹这样的情景,发自内心的佩服父母的为人。

他还时刻提醒自己作为曾经的军人和共产党员,特别注重孩子的品德培养教育,经常受邀到老家学校做忆苦思甜与传统教育报告,共同吃忆苦饭。他一再叮嘱我们:“要记住过去老一辈受过的苦,共产党毛主席领导我们战胜日本侵略者,打倒蒋家王朝,才有了现在的幸福生活。幸福生活来之不易,要忆苦思甜,不忘本!你们现在能吃饱穿暖,坐在明亮的教室里安心学习,都是共产党领导的好,社会主义制度好,要懂得感恩,长大多为国家出力。不然就是忘本,就会再受二茬罪,再受二遍苦。”

我们从小接受红色教育,灵魂深处受到了熏陶,思想得到了启迪。旧社会我们这里当兵吃军饷卖命的人,是被人看不起的。有“好男不当兵,好铁不打钉”的说法。然而,在我们家受父亲言传身教影响,继承的是生生不息的老一辈红色传统,立下的是“男儿自强,保家卫国”的大志向。我们姊妹七个,其中三个男孩全部当兵入伍,为祖国安全、为百姓安宁,奉献了青春。我们没有忘本,努力成为觉悟高、懂感恩、知回报的人。我们做子女的人生也传承父亲的家国情怀,因而感觉生活过得更有意义、更精彩!