天人共奋的宇宙伦理 ——读列子寓言《愚公移山》

天人共奋的宇宙伦理

——读列子寓言《愚公移山》

陈国敬

80年前的上个月的今天一一1945年的6月11日,在延安杨家岭中央大礼堂,中国共产党第七次全国代表大会胜利闭幕。毛泽东同志所致的大会闭幕词号召全党要以“愚公移山”的精神,和全国人民一起,下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。这一以《愚公移山》为题的著名演讲,赋予寓言以政治意义,将“山”比喻为帝国主义和封建主义,号召民众发扬愚公精神推翻压迫,使其成为革命话语的象征。此后,言被寓编入中小学教材,成为全民熟知的故事。

作为中国古代著名的寓言故事,《愚公移山》而今为大多数人们所耳熟能详。知道它出自《列子·汤问》,学习深入些的亦可知其成书于战国至魏晋间,托名列御寇所作。

《列子》一书在汉代以后一度散佚,直至东晋张湛重新整理注释,才复流传。因此,汉代文献中较少直接提及。到了唐宋时期,文人常引用《列子》中的寓言,但《愚公移山》的传播仍限于知识阶层。宋代类书如《太平御览》等收录此故事,推动了其进一步传播。至明清时期,寓言被纳入蒙学读物和通俗文学如《幼学琼林》等中,成为大众教育的一部分。

但所谓大众,也不过是少数读书人而已。清代蒲松龄《聊斋志异》中的《席方平》篇曾提到“愚公之移山”,借以比喻不屈的意志……在不少人看来,《愚公移山》本身是一则道家寓言,强调意志坚定、持之以恒的精神。但在古代,它并未被广泛引用为政治或社会改革的象征,更多是哲学讨论的素材。如东晋的张湛在《列子注》中注解此故事,认为其主旨是“忘怀造事,无心而为”,强调道家顺应自然、超越功利的思想。唐代文人偶有诗文引用,但多作为个人励志的典故,如柳宗元在《愚溪对》中以“愚”自喻,暗含类似精神。

近代以来,随着民族危机加深,《愚公移山》被赋予新的现实意义,成为“变革”或“抗争”的象征。如,梁启超1902年在《新民说·论毅力》中引用愚公移山,强调“毅力”是民族自强的关键:“夫愚公之移山也,诚知非一朝一夕之故,而积久而后成。……故天下惟至愚之人,乃能矻矻焉为远大之业。”他将愚公精神与明治维新、西方改革相比,呼吁中国人以持久努力实现现代化。鲁迅1919年在《自言自语·六十六》中讽刺社会保守势力时提到“愚公”,但态度复杂:“中国总有人肯做‘愚公’,可惜山太多,而‘智叟’更多。”他肯定坚韧精神,但也批判盲目坚持而缺乏科学方法的社会现象。林语堂1930年代在《吾国与吾民》中分析国民性时,认为愚公精神体现中国人“忍耐与务实”的性格,但也暗含对缺乏效率的批评。

蒋介石1934年在“新生活运动”中提倡“劳动创造”精神,曾以愚公移山鼓励民众参与建设,但未系统阐述。1937年全面抗战爆发后,《愚公移山》成为全民坚持抗战的文化符号和鼓舞士气的工具,戏剧、漫画、歌曲如《愚公移山》抗战歌曲频繁使用这一意象。教育家陶行知在创办育才学校时,以“愚公精神”教育学生坚持抗战与学习。《新华日报》《大公报》等均刊文引用,强调“全民持久战”的必要性。毛泽东之前的共产党人如李大钊1919年在《青年与农村》中呼吁知识分子学习愚公的“脚踏实地”,但未直接引用故事。

瞿秋白1930年代在杂文中以愚公讽刺国民党“移不动封建之山”,但影响有限。毛泽东的独特贡献在于他将寓言政治化,明确赋予“人民推翻三座大山”的阶级斗争内涵;通过中共七大讲话,使其上升为党的意识形态工具,影响力远超前人,并使愚公移山精神成为中华民族艰苦奋斗自强不息的精神图腾。

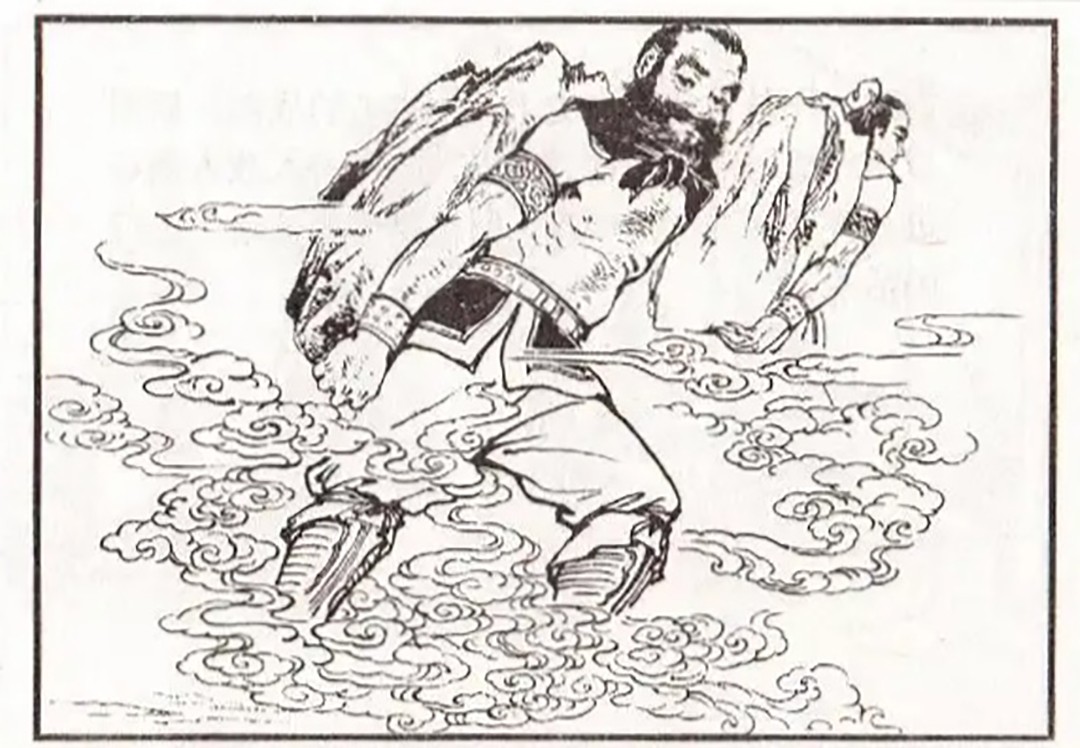

徐悲鸿1940年代所作的《愚公移山图》同样知名。作为画家,他独具匠心的是,其对这一命题的关注,没有停在简单的形式语言上,即在绘画风格中谋求所谓的中西合璧,而是溯本清源,回到中国文化生成的价值源头,在那里去寻觅沧桑巨变背后持之以恒、百折不挠的精神,从悲天悯人到人定胜天,实现了其艺术思想的深层次升华。

以上均是从精神和思想层面来运用或解读《愚公移山》这一寓言的,绝大多数人在说起这一话题时,往往认为山不可能移位,夸娥氏二子负二山,神话罢了。但随着人类对自然认识的不断深入,在越来越多的人们看来,古代神话、寓言并非全是纯粹虚构,而是可能基于远古时期的自然变迁、人类活动或集体记忆的折射。因而,我们不应该以我们认识的浅薄,去理解古人的传说,应当做的是保持对远古人类经验与自然关系的敬畏——因为他们的“神话逻辑”或许正是我们尚未完全解码的另一种真实。

列子或许在暗示:人类眼中的“神力移山”,不过是自然规律在超越生命尺度的时空中的显化。 当愚公之志(人力)与夸娥之能(地质内力)形成时空接力,“移山”便从神话走向现实——这正是 “神话预言科学,科学成全神话” 的东方智慧。

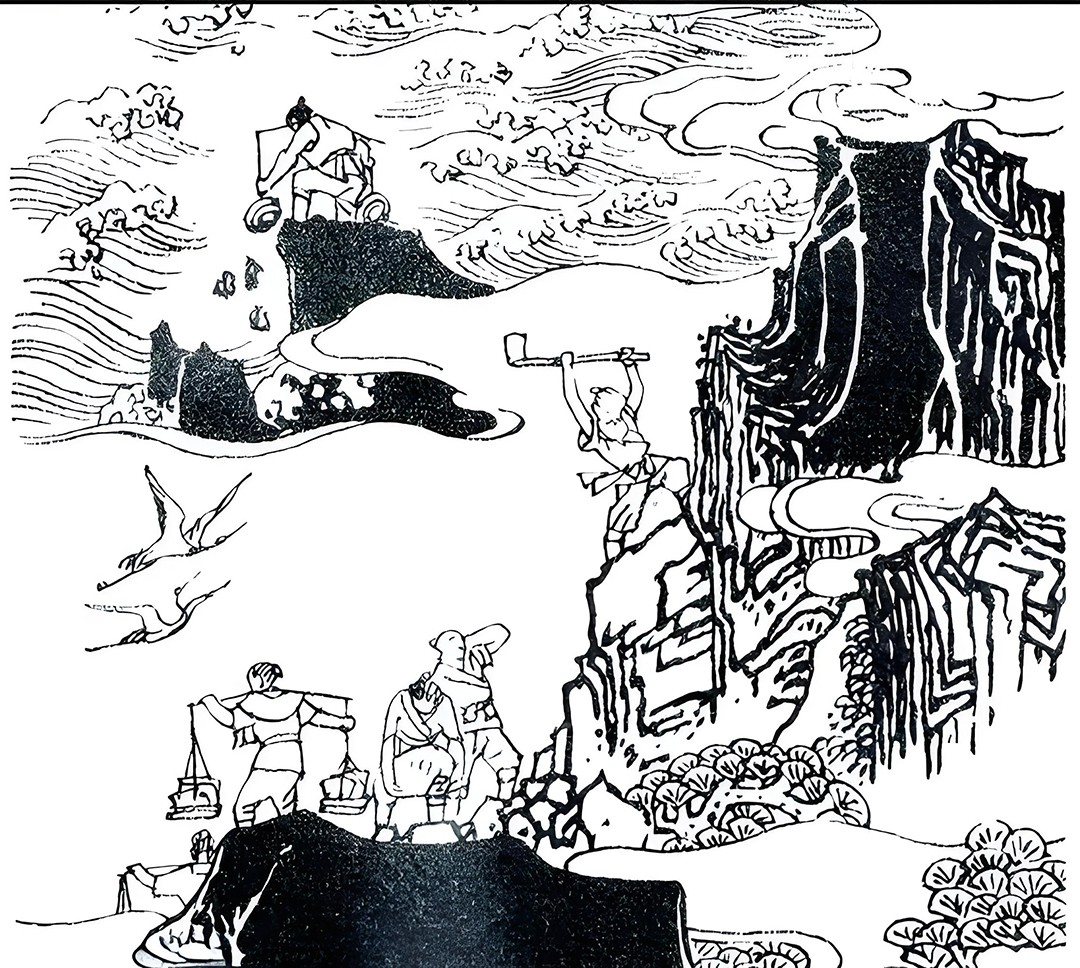

(连环画中的愚公移山)

我们先从地质演化的视角来看来自岩层深处的天道密码一一

通过地质学考察研究,人们发现太行山与王屋山的位置变迁堪称一部华北地块的构造史诗。两山的“移动”可能是地质巨变时的瞬间位移,并在亿万年板块运动与侵蚀作用的综合施力下不断产生动态演化。在古生代-中生代(2.5亿年前),华北板块与扬子板块碰撞,太行山区域发生陆内造山作用(印支运动),形成初始隆起带,即太行山雏形。此时太行山位置较现今偏西约150公里(地质学家认为古生代华北板块西缘在鄂尔多斯西侧)。

及至中生代晚期(1.5亿年前),太平洋板块俯冲引发太行山前断裂带形成,山脉东侧断陷为华北盆地,西侧持续抬升。太行山主体向东迁移约80公里(断裂东盘下降速率>西盘抬升速率)。到了新生代(6500万年前至今),即喜马拉雅运动时期,印度板块碰撞导致汾渭地堑裂开,太行山西缘进一步抬升,东缘沉入华北平原。山脉现今位置定型,但仍在以 0.5-1.2mm/年速率差异隆升。

而王屋山具旋转滑移体这一特殊构造。在三叠纪(2亿年前),中条山-王屋山区域受南北向挤压,形成大型旋转断层,王屋山作为滑脱体开始向南移动。而至新生代(3000万年前),渭河盆地拉张,区域应力场转为拉张,王屋山沿中条山前断裂发生顺时针旋转15°,整体向东南滑移约5-8公里。而据现代观测(GPS数据),王屋山仍以 0.3mm/年速率向SE方向滑动,与"厝雍南"(向雍州以南移动)的记载方向一致。

同时,河流下切、风化剥蚀、滑坡事件等的侵蚀作用,也致山体产生“隐形位移”。

由是观之,神话与地质的时空耦合不是偶然。

如寓言中的“本在河阳之北”,相对应的地质事件是三叠纪时的王屋山初始隆升;寓言中的“夸娥氏负山”,对应的是3000万年前的中条断裂大规模滑移;而“一厝雍南”,对应的则是4000万年前至今这一历史时期的滑坡事件累积位移。

而据考证,两山的空间位移也得验证。如,太行山,印支期至今累计东移230±30公里(板块运动)+ 侵蚀等效东移15-20公里,大约即"朔东"方位。王屋山,旋转滑移8公里+滑坡位移 3公里+侵蚀等效南移 5公里,也可视为“厝雍南”描述。

那么,我们难道不能认为愚公移山的神话不正是一部压缩了的地质史吗?

而列子的"神移"当应看作地质运动的诗意表达:

一一板块挤压(夸娥氏负山)

一一断裂滑移(一厝朔东/雍南)

一一侵蚀搬运(愚公挖山)

而现代测量亦已证实“位移”真实性。

一一太行山东移:GPS显示华北平原正以2.4mm/年下沉,反向印证山脉抬升。

一一王屋山南滑:InSAR监测到年位移量0.5mm的持续活动。

这样一来,当我们把神话的时间尺度压缩百万倍、空间位移放大千倍后,《愚公移山》竟似一篇精准的地质考察报告。这或许印证了荣格的原型理论——某些"神话记忆"可能源自人类对地质剧变的集体潜意识编码。

不妨这样认为,《愚公移山》正是宇宙的逻辑:人类唯有承认天道,才能在人道中触摸神性一一达致王道。而这恰是列子给予我们的哲学启示。

再往回望,太行山麓的叠层石纹如天书展开一一18亿年前,蓝藻以日复一日的分裂移走原始海洋的毒瘴;2.5亿年前,板块碰撞将王屋海底坟场抬为云中绝壁——自然本身便是最古老的愚公。列子笔下的“帝”,正是这无情亦含情的宇宙法则一一它纵容燕山运动摧山裂海,亦在愚公锄下悄然松动岩脉。当王屋山震旦纪石英岩的断口映出北斗星光,我们终悟:天道酬勤、天人共奋,实是宇宙自太初便镌刻的伦理铁律。

在列子的笔下,愚公“子子孙孙无穷匮也”难道不是以生命负熵流对抗山脉熵增的壮歌?

而天人谐振,“帝感其诚” 是不是可以看作量子纠缠般的宇宙伦理感应——当人类意志频率与自然律同频,山移便是天道共振的余波。

红旗渠青年洞岩壁和九里沟到水洪池的盘山公路上,现代愚公任羊成悬绳除险的血痕与苗天才带领村民几度春秋洒下的汗水一一古往今来,破壁者皆是天道振动的弦上音符。

朋友,当我们凝视王屋、太行崖壁的震旦纪石英岩,似能看见三重铭文交叠闪现:

第一重(18亿年前):古海潮汐蚀刻的波痕——天道无亲。

第二重(战国):列子以寓言凿刻“帝感其诚”——人道不屈。

第三重(今朝):FAST射电望远镜在群峰间投下的钢印——人天共铸。

新时代愚公的锄头早已进化:它是南仁东设计天眼时熬红的双眼,是黄大发在绝壁开渠冻裂的脚掌,是嫦娥六号钻取月壤的钛合金钻头,是亿万华夏愚公子孙在中国共产党的领导下奋进复兴的跫隆足音。

而夸娥氏从未离去——当复兴号列车以350公里时速穿透太行山腹,那隧道壁上闪烁的岩粉微光,正是众神焚身碎骨后,为移山者铺就的星辰之路。

能不能这样说呢:天之力在沧海桑田,神之力在感应精诚,人之力在世代奋进,而三力合流处——便是群山低头、长空让路的时刻。

我看可以!您说呢?